Die Haut ist das komplexeste lebende Organ des Körpers, das mit 12% des Erwachsenen-Gewichts und 20% des organischen Wassers die größte Ausdehnung hat. Sie ist eine kontinuierliche Abdeckung mit den Schleimhäuten auf der Ebene der natürlichen Öffnungen: Sie stellt eine grundlegende anatomische und physiologische Barriere, die Hautbarriere, zwischen der äußeren Umgebung (d. h. der Umwelt) und der inneren Umgebung dar. Alter, Rasse, Geschlecht und Individuum beeinflussen ihre Struktur und ihre Rollen.

Autor: JL Mathet – 2016

Ein komplexes und lebenswichtiges Organ

Sie spiegelt den physiologischen Zustand des gesamten Organismus wider und ermöglicht es, seine biochemische und thermische Homöostase (gleichzeitig ein Gleichgewicht) aufrechtzuerhalten: So haben interne Störungen Hautauswirkungen (hormonelle Erkrankungen, Infektionen, allergische Zustände).

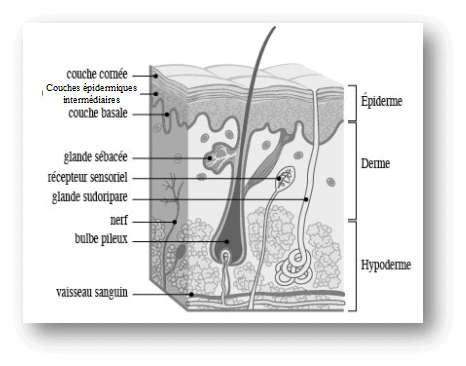

Von der Oberfläche in die Tiefe besteht sie aus der Epidermis, der Dermis, den epidermalen Anhängen (Haarfollikeln, Talg- und Schweißdrüsen und schließlich Horngebilden wie Krallen), der Hypodermis und dem Unterhautmuskel (Abbildung 1).

Ihre Dicke variiert beim Hund von 0,5 bis 5 mm und je nach Körperregion, Rasse oder Gesundheitszustand (unterliegende Krankheiten, Mängel). Sie ist auf dem Rücken dicker, in der Bauchregion und am Ende der Gliedmaßen dünner.

Der pH-Wert

Der pH-Wert der Haut eines gesunden Hundes variiert stark je nach verschiedenen Faktoren (Rasse, Geschlecht, Fellregion, Umgebung, Jahreszeit). Man geht davon aus, dass er eher neutral bis basisch ist (von 7,4 bis 8,5), im Gegensatz zum Menschen, dessen Haut einen sauren pH-Wert aufweist. Die Verwendung von lokalen Behandlungen (Shampoos, Sprays, Cremes) muss diesen Aspekt berücksichtigen, um jede schädliche pH-Änderung zu vermeiden, die zu einer Störung der Hautbarriere und zu einer mikrobiellen Vermehrung führen kann.

Die Hautbarriere

Die verschiedenen Schichten

Die Epidermis

Sie ist ein Epithel, also eine nicht schleimige, verhornt und geschichtete Oberflächenbeschichtung, bestehend aus einer Schichtung von Keratinozyten oder Hornzellen, ohne Blutgefäße. Man findet dort auch nicht-epitheliale Zellen mit verschiedenen Funktionen: Pigmentierung mit Melanozyten, immunologische Rolle mit Langerhans-Zellen und sensorische Rolle mit Merkel-Zellen und Meissner-Körperchen.

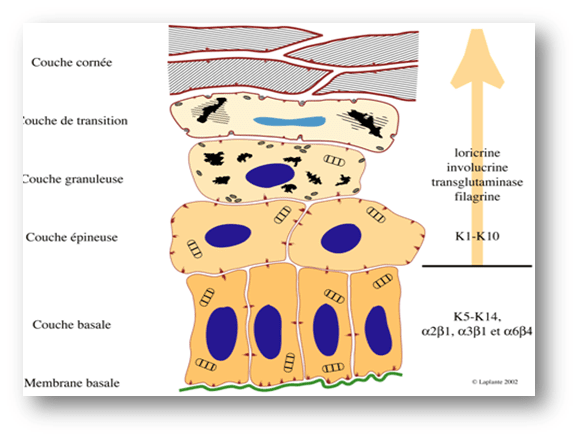

Die Epidermis beim Hund besteht aus 3 bis 5 Zellschichten: Diese Schichten werden durch die Position, Form, Morphologie und das Differenzierungsstadium der Keratinozyten bestimmt.

Von der Tiefe zur Oberfläche unterscheidet man: die Basalschicht, die das Keimlager bildet, die Stachelzellschicht, die ein Reifebereich ist, in dem die Verbindungen zwischen den Hornzellen (Desmosomen) und die lamellaren Körper (lipidische Strukturen) gebildet werden, die Körnerzellschicht, die ein Differenzierungsbereich ist, und schließlich die Hornschicht, die sich bei der Schuppung exfoliert (Abbildung 2).

Die Dicke der Epidermis des Hundes variiert von 20 µm bis 100 µm (weniger als ein Zehntel mm), und die der Hornschicht von 5 bis 20 µm bis zu 1500 µm auf den Pfotenballen. Sie ist auf der Nase dicker. Beim Menschen ist die Epidermis ebenfalls dicker.

Die Dermis

Sie ist ein vaskularisiertes Bindegewebe, bestehend aus Kollagen- und elastischen Fasern sowie einem amorphen Gel, der interzellulären Matrix besteht aus Hyaluronsäure, Mucopolysacchariden, Glycoproteinen und Wasser.

Dort befinden sich Blutgefäße, die nach Tiefe organisiert sind, Lymphgefäße, Nervenfasern und zahlreiche Blut-, Entzündungs- und Immunzellen.

Die Dermis hat eine stützende und dämpfende Rolle durch seine Elastizität, sowie eine immunologische und sensorische Funktion. Sie begrenzt auch die Ausbreitung von Keimen und Parasiten, die es geschafft haben, die Epidermis zu durchdringen.

Die Hypodermis

Es ist ein Bindegewebe, das aus Fettlappen (adipösen) besteht, die durch vaskularisierte Scheidewände getrennt sind. Es hat eine Rolle beim Lipidspeicher, bei der thermischen Regulation und beim mechanischen Schutz. Es ist das tiefste Gewebe der Haut.

Das Konzept der „Hautbarriere“

Die Hautbarriere wird im Wesentlichen durch die Hornschicht dargestellt, deren Dicke von 5 bis 1500 µm (je nach Ort) variiert und die den größten Teil der Schutzfunktion der Haut übernimmt, aber nicht nur, denn verschiedene Adhäsionsstrukturen in den lebendigen (geschichteten) Schichten der Epidermis sind echte Einheiten der interzellulären Kommunikation, die an der physischen und physiologischen Kohärenz der Barriere beteiligt sind.

Aus der Verknüpfung zwischen winkelförmigen Hornzellen entsteht ein Modell einer „Mauer aus Backsteinen“, bei der die Ziegel die Hornzellen und der Mörtel der interzelluläre Lipidzement ist, wodurch interzelluläre Verbindungen Widerstand und Stabilität verleihen. Diese Mauer wird allmählich durch die Wirkung von Enzymen in ihrem oberflächlichsten Teil im Prozess der Schuppung abgebaut.

Die Kombination aus Strukturproteinen der Hornzellen, den Keratinen, und extrazellulären Lipiden bildet ein enges Gerüst.

Das erste „Ziegel und Mörtel“-Modell, auch wenn es eine grundlegende Referenz bleibt, hat sich als zu starr erwiesen, und Elektronenmikroskopie hat gezeigt, dass dieser „Mörtel“ ein „Sandwich“ ist, das eine abwechselnde kristalline und flüssige Lipidphase in Doppelschichten organisiert.

Die Hautbarriere ist in sich ein Paradoxon: Sie ist das Ergebnis der Überlagerung von Schichten toter Zellen (Hornzellen), deren Funktionen jedoch vielfältig und hochspezialisiert sind, was ihr eine physische, chemische und immunologische Schutzfunktion verleiht.

Ihre Hauptfunktionen

- mechanisch : durch Dämpfung von Stößen und Widerstand gegen Zugkräfte, eine Rolle, die auch durch die Verbindung mit der Dermis, durch die Kollagen- und Elastinfasern der Dermis und durch die Hypodermis gewährleistet wird

- Regulierung des Wasserhaushalts : geringe Permeabilität (lipophile Substanzen) bis nahezu Undurchlässigkeit (hydrophile Substanzen), für Wasser und die meisten Umwelteinflüsse

- Schutz vor UV-Strahlen, Giftstoffen und abnormalen Temperatur- (Thermoregulation) und Feuchtigkeitsschwankungen durch Begrenzung des Wasser- und Elektrolytverlusts

- Immunologisch : Abwehr gegen Infektionserreger durch die Sekretion antimikrobieller Moleküle und durch das Vorhandensein einer residenten Mikroflora sowie des oberflächenlipidischen Films (antioxidative Rolle und pH)

- Thermoregulation : Aufrechterhaltung und Regulierung der Temperatur durch das Fell und die Vaskularisierung der Dermis

- Funktion sensorisch (Juckreiz, Schmerz, Temperatur, Berührung) und soziale Funktion, auch wenn weniger ausgeprägt als beim Menschen

Die Korneogenese: Herstellung der Hornzellen

Dieser Prozess, auch als Keratinisierung bekannt, ist das Ergebnis von biochemischen und morphologischen Mechanismen, die die Umwandlung des Keratinozyten der Basalschicht in eine kernlose Hornzelle, den Corneozyten, ermöglichen. Es handelt sich also um einen permanenten, regelmäßigen und harmonischen Erneuerungsprozess, der physiologisch 3 bis 4 Wochen dauert.

Die aufeinanderfolgenden Schritte der Korneogenese sind die Keimung und dann die Proliferation der Keratinozyten in der Basalschicht, ihre Reifung in der Stachelzellschicht, ihre Differenzierung in der Körnerzellschicht und schließlich in der Hornschicht, und schließlich ihre Exfoliation im Prozess der Schuppung, physiologisch unsichtbar für das bloße Auge.

So wird der basale Keratinozyt proliferieren und einer programmierten, kontinuierlichen und gerichteten Differenzierung von der Basalmembran zur Hornschicht unterzogen, die komplexe Proteinsynthesen und Lipidsynthesen beinhaltend, mit einer toten Hornzelle endet.

Jede anormale Schuppung ist mit Veränderungen der Hydrolyse der Verbindungen zwischen den Hornzellen, quantitativen und qualitativen Störungen der Lipidzusammensetzung des epidermalen Films und Störungen der Synthese und Sekretion von Enzymkomplexen verbunden. Dies führt zur anormalen Bildung von Schuppen (Pakete von Corneozyten) bei Erkrankungen resultierend in Seborrhoestörungen oder Verdickungen der Hornschicht (übermäßige Verhornung).

Der oberflächliche Lipidfilm

Die Talgdrüsen, Schweißdrüsen und Keratinozyten produzieren eine schützende Lipidschicht, die die Haut bei Säugetieren bedeckt. Die Zusammensetzung des Drüsen-Talgs unterscheidet sich von der des inter-corneozytären Films beim Menschen wie auch beim Tier. Der erste enthält Triglyceride, Esterwachse, Squalen, Fettsäuren und Cholesterin, der zweite Ceramide, freie Fettsäuren und Cholesterin.

Das Lipidkompartiment der Epidermis umfasst die an der Außenseite der Hornhülle gebundenen Lipide und die in den lamellenartig angeordneten Zwischenkornea-Zwischenräumen gespeicherten Lipide. Die Lipidvorstufen werden in den oberen stacheligen und körnigen Schichten synthetisiert und in sekretorischen Organellen (Lamellenkörper oder Odland-Schicht) angesammelt. Anschließend werden sie in den Zwischenkornea-Zwischenraum freigesetzt und aggregieren zu parallelen Lipidschichten, die mit der hydrophoben Schicht der Ceramide der Hornzellhülle ausgerichtet sind.

Die Haare und das Fell

Die Haare

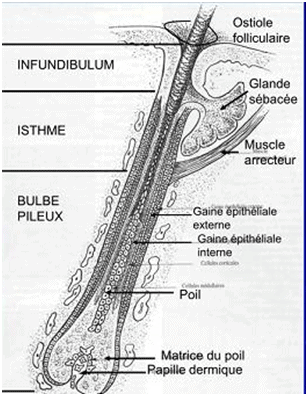

Sie sind epidermale Eindellungen, die aus einem Knospe entstehen, an dem das Haar von der Dermapapille aus gebildet und wächst. Später wird diese Knospe zusammen mit der Papille die Haarzwiebel oder der Haarfollikel bilden: Von dieser Zwiebel aus entwickelt sich der gesamte Haarfollikel ( = das Haar in seiner Gesamtheit).

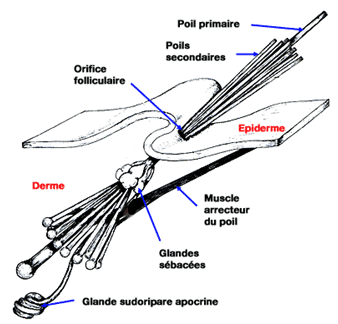

Der Haarfollikel besteht aus drei unterschiedlichen Teilen, von der Tiefe bis zur Oberfläche: der produktive Teil oder Bulbus, der mittlere Teil oder Isthmus, und der äußere Teil oder Infundibulum, aus dem das eigentliche Haar hervorgeht. Bei Hunden können mehrere Haarfollikel aus demselben Infundibulum hervorgehen, von 2 bis 15; es gibt zwischen 100 und 600 Haare/cm2. Bei Katzen ist die Haardichte reichlicher, von 1000 bis 2000 Haare/cm2.

Des Weiteren münden dort zwei Arten von Drüsen (Talg- und Schweißdrüsen) sowie der Haaraufrichtemuskel, der das Aufrichten des Haares in bestimmten Verhaltenssequenzen ermöglicht oder eine bessere Thermoregulation sicherstellt (isolierende Funktion des Fells).

Das Haar besteht aus einem zentralen Teil, der Medulla, die zur Isolation mit Luft gefüllt ist, dann aus dem Cortex, der verhornte Zellen und harte Keratine sowie die Pigmente enthält, die die Haarfarbe verursachen, und schließlich aus der äußeren, aus flachen, haftenden und in Schichten angeordneten verhornten Zellen gebildeten Cuticula. Die Cuticula verleiht dem Fell die glatte Haptik. Längsgerichtet unterscheidet man von oben nach unten die Spitze (ältester Teil), den Schaft mit einem äußeren Bereich (oberhalb der Haut) und einem inneren Bereich (oder Infundibulum) und schließlich die Wurzel oder den Bulbärteil (Abbildung 3).

Das Fell

Man unterscheidet verschiedene Haartypen nach ihrer Größe, ihrem Durchmesser und ihrer Steifheit oder ihrer Flexibilität:

- die sogenannten primären Haare (Deck- und Schutzhaare) sind die größten, steifsten Haare, die dem Fell sein allgemeines Aussehen und seine Farbe verleihen; ihre Verteilung ist weit verbreitet

- die sekundären Haare oder Unterwolle, Flaum/ Lanugo, oder Bärte, ohne Schweißdrüsen oder Haaraufrichtemuskel, klein, fein und flexibel, sind ebenfalls weit verbreitet

- die taktile Haare (Vibrissen, Tylotrichhaare) mit mechanischen sensorischen Funktionen, die daher mit Nervenfasern verbunden sind: sie befinden sich insbesondere im Gesicht (Augenlider, Wangen, Lippen) und an den Vordergliedmaßen bei Katzen (Karpalorgan)

Felle variieren in Länge und Farbe und sind die Folge des Anteils und der Verteilung der jeweiligen Haartypen. Das normale oder gemischte Fell ähnelt dem ursprünglichen Wildfell (dem des Wolfes), mittellang wie beim Deutschen Schäferhund. Das kurze Fell kann grob sein, hauptsächlich mit primären Haaren (Beauceron, Rottweiler), oder fein (kurzes Haar, hauptsächlich sekundäre Haare, wie beim Boxer, Doberman, Pinscher). Das lange Fell kann ebenfalls fein sein, hauptsächlich mit sekundären Haaren (Cocker Spaniels, Yorkshire Terrier), oder wollig (reichlich Flaum) wie beim Pudel oder Bichon. Schließlich gibt es auch nackte Hunde (Mexikanischer Nackthund oder Xoloitzcuintli). Die Länge eines Haares variiert je nach Rasse und Art zwischen 4 und 15 cm.

Bei Katzen besteht das Fell ebenfalls aus primären und sekundären Haaren. Auch hier unterscheidet man kurze, lange Felle oder nackte Rassen (Rex und Sphinx). Es gibt primäre und sekundäre Follikel, die in Einheiten gruppiert sind, innerhalb derer die Anzahl der Haare variiert. Die sekundären Haare sind häufiger als bei Hunden, mit einem Verhältnis von 1 primäres Haar pro 10 bis 20 sekundäre Haare, was zu einem besonders seidigen Fellgefühl führt (Abbildung 4). Die Vibrissen („Schnurrhaare“) und die Tylotrichhaare sind bei Katzen besonders wichtig: Ihre taktile sensorische Funktion ist im sozialen Leben der Katze sehr ausgeprägt.

La Farbe und die Länge von Fellfarben werden durch die Expression von Genen bestimmt, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Diese Bestimmung ist die Grundlage für genetische Tests bei den Eltern, um die Farbe oder Länge des Fells bei einem Wurf vorherzusagen.

Haarzyklus

Das Haarwachstum ist zyklisch, nicht kontinuierlich, und erfolgt in 3 aufeinanderfolgenden Phasen, die als folgende bezeichnet werden:

- Phase Anagen oder aktive Wachstumsphase

- Phase Katagen oder Übergangsphase der Regression

- Phase Telogen oder Ruhephase, in der das Haar tot ist, aber nicht sofort aus dem Follikel entfernt wird

Dieses Wachstum ist zyklisch und nicht identisch für jeden Haarfollikel: Es beeinflusst die Länge des Haares und variiert von Rasse zu Rasse. Es wird von äußeren Faktoren beeinflusst, wie der Variabilität der Tagesdauer (Photoperiode), der Ernährung, der Außentemperatur (niedrigere Temperaturen stimulieren das Haarwachstum) und natürlich den Jahreszeiten (maximales Wachstum). Innere Ursachen, also individuelle eigene Faktoren, wie hormonelle Sekretionen oder Wachstumsregulationsfaktoren beeinflussen ebenfalls. So stimulieren Schilddrüsenhormone das Anagenhaarwachstum, Nebennierenhormone hemmen es. Es gibt interrassische und individuelle Variationen.

Bei Hunden und Katzen wachsen die Haare durchschnittlich 0,3 mm pro Tag, insbesondere im späten Frühling, mit einer Verlangsamung im Winter (mehr Haare in der Ruhephase oder Telogen). Manche Rassen haben verlängerte Wachstumszeiten (Pudel), die häufige Pflege erfordern, andere zeigen eine Mehrzahl toter Haare (nordische Rassen).

Der Fellwechsel sind Wachstumsperioden des Fells, die durch Haarausfall gekennzeichnet sind: das Wachstum ist maximal und verdrängt die noch nicht gefallenen toten Haare. Fellwechsel entsprechen einer Erneuerung des Fells in progressiven Flecken, in verschiedenen Regionen, ohne Synchronisation von einer Haarfollikelgruppe zur anderen: Dies nennt man einen „Mosaik“-Fellwechsel. Fellwechsel sind dauerhaft, aber von unterschiedlicher Intensität je nach Jahreszeit. In Europa bringt der Frühlingsfellwechsel ein kurzes, weniger dichtes Sommerfell hervor, im Gegensatz zu dem Herbstfellwechsel, der ein langes, dichtes Winterfell hervorbringt.

Es gibt aufeinanderfolgende Fellmerkmale im Leben eines Raubtieres: Das Welpenfell ist flaumig oder wollig, bedingt durch die vertikale Haarimplantation, die sich dann allmählich neigt. Das Fell des älteren Hundes wird diffus durch beschleunigten Haarausfall und verminderter Wachstumsrate. Es wird auch weniger glänzend.

Das Fell bietet im Wesentlichen mechanischen Schutz gegen äußere Einflüsse, hat eine isolierende und thermoregulatorische Funktion und wirkt schließlich im sozialen und beziehungsmäßigen Leben des Tieres (Tarnung) mit.

Die Hautdrüsen

Beim Hund werden Talgdrüsen, die Talg produzieren, und Schweißdrüsen, die Schweiß produzieren, unterschieden.

Die Talgdrüsen

Die Talgdrüsen münden beim Hund in den Haartrichter und sind eng mit dem Haarfollikel verbunden, im Unterschied zum Menschen, wo der Kanal direkt an der Hautoberfläche endet. Talg ist eine an Lipiden reiche Sekretion (Cholesterin, Glyzeride und Wachse), die mit den epidermalen Lipiden zur Oberflächenlipidbarriere beiträgt und so die Aufrechterhaltung einer effektiven Hautbarriere unterstützt. Sie bietet mikrobielle Schutzfunktion, wasserabweisende Wirkung der Haut und sorgt für Geschmeidigkeit der Haut und Glanz des Fells.

Spezifische Talgdrüsen finden sich auf den Augenlidern, im Gehörgang, auf dem Schwanz (supracaudale Drüse), am Kinn, in den Analsäcken („Analdrüsen“) und um den Anus (Perianaldrüsen).

Die Talgproduktion wird durch zahlreiche endokrine, ernährungsbedingte und genetische Faktoren reguliert. Bei Störungen der Menge oder Qualität des Talgs treten trockene oder fettige Seborrhoe auf, die einen unangenehmen, starken Geruch, fettiges oder stumpfes Fell, Schuppenproduktion („Kopfschuppen“) und mikrobielle Proliferation verursachen. Diese Zustände führen zu keratoseborrhoischen Zuständen, häufigen Dermatosen bei Hunden, mit chronischen infektiösen Komplikationen (Fotos 1 und 2).

Die Schweißdrüsen

Die Schweißdrüsen ermöglichen eine teilweise Regulierung der inneren Temperatur des Hundes durch Schwitzen, das mit der Verdunstung von Schweiß verbunden ist. Dieses Phänomen ist weniger ausgeprägt als beim Menschen, vor allem durch Atmung erreicht der Hund die Thermoregulation. Die geruchsaktiven Moleküle im Schweiß ermöglichen eine soziale Erkennung.

Schlussfolgerung

Die Haut und das Fell sind daher grundlegende Schutz-, Tausch- und Kommunikationsmittel für das Tier selbst, aber auch zwischen den Individuen. Die Variationen des Erscheinungsbildes und der Erneuerung des Fells sind beim Hund und bei der Katze aufgrund der genetischen Rassenselektionen und Schönheitsstandards von Bedeutung. Die Haut ist auch der Spiegel der Gesundheit des Haustiers, ihre dermatologische und kosmetologische Pflege ist für jeden Besitzer unerlässlich. Die canine und feline Dermatologie ist daher eine hervorragende und faszinierende Spezialität, die enge Verbindungen zu vielen anderen medizinischen Disziplinen pflegt.

Um mehr zu erfahren…

- Praktische Leitfäden zur Dermatologie von Hund und Katze der Drs E. GAGUERE und P. PRELAUD, Ed KALIANKIS – MERIAL, 2006.

- Praktischer Leitfaden für dermokosmetische Produkte von Dr E. BENSIGNOR, Ed MED’COM, 2016.

- Die Hundehäute und deren Krankheiten verstehen. Drs E. BENSIGNOR und C. HADJAJE, Ed MED’COM, 2013.

Recherches Connexes

Wie viele Haare hat eine Katze, suprakaudale Drüse der Katze, sebaceous Drüsenschema, tierische Haut, schuppige Hundehäute, Katzen, Unterhaar, Gerät, Pflege, Wohlbefinden