La pelle è un organo vivente complesso il più esteso del corpo, che rappresenta il 12% del peso adulto e il 20% dell’acqua organica. È un rivestimento in continuità con le mucose a livello degli orifizi naturali: costituisce una barriera anatomica e fisiologica fondamentale, la barriera cutanea, tra l’ambiente esterno (cioè l’ambiente) e l’ambiente interno. L’età, la razza, il sesso, l’individuo influenzano la sua struttura e i suoi ruoli.

Autore: JL Mathet – 2016

Un organo complesso e vitale

Essa riflette lo stato fisiologico dell’intero organismo e permette di mantenere la sua omeostasi (cioè un equilibrio) biochimico e termico: così, i disturbi interni hanno ripercussioni cutanee (malattie ormonali, infezioni, stati allergici).

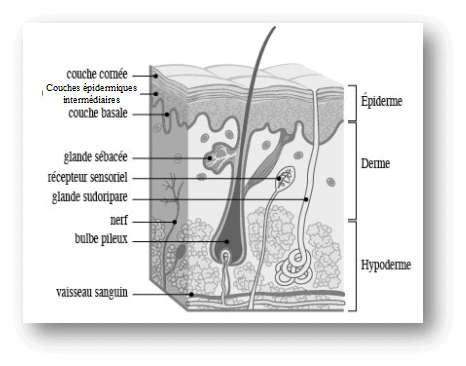

Dalla superficie verso la profondità, essa è composta dall’epidermide, dal derma, dagli annessi epidermici (follicoli piliferi, ghiandole sebacee e sudoripare ed infine i faneri come gli artigli), dall’ipoderma e dal muscolo pellicciaio (figura 1).

Il suo spessore varia da 0,5 a 5mm nei cani e varia a seconda della regione del corpo, la razza, o anche lo stato di salute (malattie sottostanti, carenze). È più spessa sulla schiena, più sottile nella regione ventrale e sulla parte terminale degli arti.

Il pH

Il pH della pelle del cane sano è molto variabile a seconda di molteplici fattori (razza, sesso, regione del mantello, ambiente, stagione). Si considera che sia piuttosto neutro o basico (da 7,4 a 8,5) al contrario dell’uomo dove la pelle presenta un pH più acido. L’uso dei trattamenti locali (shampoo, spray, creme) dovrà tenere conto di questo aspetto per evitare ogni variazione deleteria del pH all’origine della disfunzione della barriera cutanea e della proliferazione microbica.

La barriera cutanea

Le diverse stratificazioni

L’epidermide

È un epitelio, cioè un rivestimento di superficie non mucoso, cheratinizzato e stratificato, costituito da un accatastamento a strati di cheratinociti o cellule cornee, senza vasi sanguigni. Si trovano anche cellule non epiteliali a diverse funzioni: pigmentazione con i melanociti, ruolo immunitario con le cellule di Langerhans e ruolo sensoriale con le cellule di Merkel e i corpuscoli di Meissner.

L’epidermide è formata da 3 a 5 strati cellulari nei cani: questi strati sono determinati dalla posizione, dalla forma, dalla morfologia e dal livello di differenziazione dei cheratinociti.

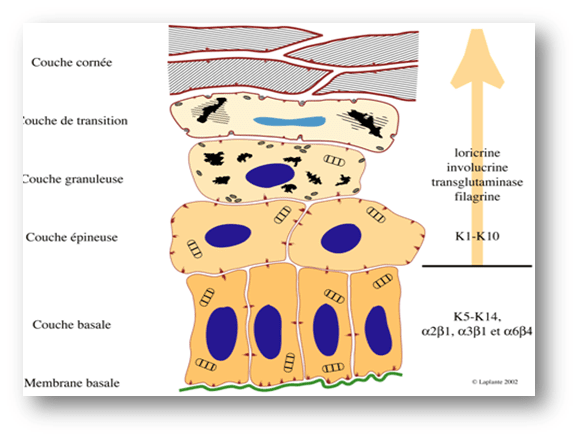

Si distinguono dalla profondità verso la superficie: lo strato basale che è la base germinativa, lo strato spinoso che è un compartimento di maturazione dove si formano le connessioni tra le cellule cornee (desmosomi) e i corpi lamellari (strutture lipidiche), lo strato granuloso che è un compartimento di differenziazione e infine lo strato corneo che si esfolia durante la desquamazione (figura 2).

Lo spessore dell’epidermide del cane varia da 20μm a 100μm (meno di un decimo di mm), e quello dello strato corneo da 5 a 20μm fino a 1500μm sui cuscinetti. È più spesso sul tartufo. Nell’uomo l’epidermide è altresì più spessa.

Il derma

È un tessuto connettivo vascolarizzato, formato di fibre di collagene ed elastiche e di un gel amorfo chiamato matrice intercellulare formata di acido ialuronico, mucopolisaccaridi, glicoproteine e acqua.

Si trovano vasi sanguigni organizzati per livello di profondità, vasi linfatici, fibre nervose e numerose cellule sanguigne, infiammatorie e immunitarie.

Il derma ha un ruolo di supporto e ammortizzamento per la sua elasticità, immunitario e sensoriale. Limita anche la diffusione di microbi e parassiti che avrebbero attraversato l’epidermide.

L’ipoderma

È un tessuto connettivo formato da lobuli adiposi (grassi) separati da setti vascolarizzati. Garantisce un ruolo di stoccaggio dei lipidi, di regolazione termica di protezione meccanica. È il tessuto più profondo della pelle.

Il concetto di « barriera cutanea »

La barriera cutanea è essenzialmente rappresentata dallo strato corneo, il cui spessore varia da 5 a 1500 μm (a seconda del luogo) e che assicura la maggior parte della funzione protettiva della pelle ma non solo, perché varie strutture di adesione presenti negli strati vivi (stratificati) dell’epidermide sono vere e proprie unità di comunicazione intercellulare che intervengono nella coerenza fisica e fisiologica della barriera.

Dall’intricato tra i corneociti di morfologia angolare risulta un modello del « muro a mattoni », i cui mattoni sono quindi i corneociti, il cemento è il cemento lipidico intercellulare, le giunzioni intercellulari gli conferiscono resistenza e stabilità. Questo muro è eliminato progressivamente per azione di enzimi nella sua parte superficiale durante il processo di desquamazione.

L’associazione delle proteine di struttura dei corneociti, le cheratine, e dei lipidi extracellulari costituisce un’impalcatura a stretto legame.

Il primo modello « mattoni e malta » anche se rimane un riferimento di base si è rivelato troppo fisso e la microscopia elettronica ha mostrato che questa « malta » era un « sandwich » alternante una fase lipidica cristallina e una fase lipidica fluida organizzate in bistrati.

La barriera cutanea è un paradosso in sé: è il risultato della sovrapposizione di strati di cellule morte (i corneociti) ma le cui funzioni sono molteplici e altamente specializzate che le assicurano un ruolo protettivo fisico, chimico e immunitario.

I suoi principali ruoli

- meccanico : per ammortizzazione degli urti e resistenza agli stiramenti, ruolo assicurato anche dalla connessione con il derma, dalle fibre di collagene ed elastiche del derma, e dall’ipoderma

- regolazione degli scambi idrici : bassa permeabilità (sostanze lipofiliche) a quasi-impermeabilità (sostanze idrofiliche), all’acqua e alla maggior parte degli agenti ambientali

- protezione contro gli UV, le tossine e le variazioni anormali di temperatura (termo-regolazione) e igrometria limitando la perdita di acqua e elettroliti

- immunitario : difesa contro gli agenti infettivi mediante la secrezione di molecole antimicrobiche e la presenza di una flora microbica residente nonché il film di superficie lipidico (ruolo antiossidante e del pH)

- termoregolazione : mantenimento e regolazione della temperatura per il mantello e la vascolarizzazione del derma

- ruolo sensoriale (prurito, dolore, temperatura, tatto) e ruolo sociale anche se meno pronunciato che nell’uomo

La corneogenesi: fabbricazione delle cellule cornee

Questo processo chiamato anche cheratinizzazione è il risultato di meccanismi biochimici e morfologici che permettono la trasformazione del cheratinocita dello strato basale in una cellula cornea anucleata il corneocita. Si tratta quindi di un rinnovamento permanente, regolare e armonioso che fisiologicamente dura da 3 a 4 settimane.

Le tappe successive della corneogenesi sono la germinazione e poi la proliferazione dei cheratinociti nello strato basale, la loro maturazione nello strato spinoso, la loro differenziazione nello strato granuloso e poi nello strato corneo, e infine la loro esfoliazione durante il processo di desquamazione, invisibile fisiologicamente a occhio nudo.

Così, il cheratinocita basale prolifera e subisce una differenziazione programmata, continua e orientata dalla membrana basale verso lo strato corneo, implicando sintesi proteiche e lipidiche complesse, origine di una cellula morta corneizzata.

Ogni desquamazione anormale associa modificazioni dell’idrolisi delle giunzioni tra le cellule cornee, disturbi quantitativi e qualitativi dei lipidi che compongono il film epidermico, e disturbi di sintesi e secrezione di complessi enzimatici. La sua risultante si traduce nella formazione anormale delle squame (pacchetti di corneociti) in patologie che causano disturbi della seborrea o dello spessore dello strato corneo (cheratinizzazione eccessiva).

Il film lipidico di superficie

Le ghiandole sebacee, le ghiandole sudoripare e i cheratinociti producono uno strato lipidico protettivo che ricopre la pelle nei mammiferi. La composizione del sebo ghiandolare differisce da quella del film inter-corneocitario nell’uomo come negli animali. Il primo contiene trigliceridi, cere di esteri, squalene, acidi grassi e colesterolo, il secondo ceramidi, acidi grassi liberi e colesterolo.

Il compartimento lipidico dell’epidermide comprende i lipidi legati alla faccia esterna dell’involucro corneo e i lipidi immagazzinati nelle lamine allineate degli spazi intercornocitari. I precursori lipidici sono sintetizzati negli strati superficiali spinosi e granulari e accumulati in organuli secretori (corpi lamellari o corpi di Odland). Sono quindi riversati nello spazio intercornocitario, quindi si aggregano in lamine lipidiche parallele allineate con lo strato idrofobo dei ceramidi dell’involucro cellulare corneo.

I peli e il mantello

I peli

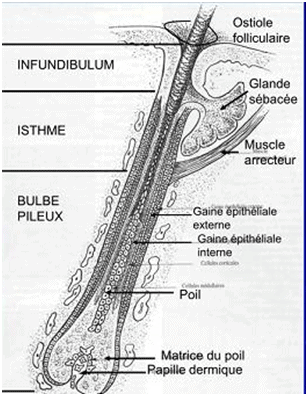

Sono invaginazioni epidermiche derivate da una gemma dove viene prodotto e cresce il pelo dalla papilla dermica. Successivamente, questa gemma associata alla papilla darà origine al bulbo follicolare o pilifero: è da questo bulbo che si svilupperà l’intero follicolo pilifero (= il pelo nel suo insieme).

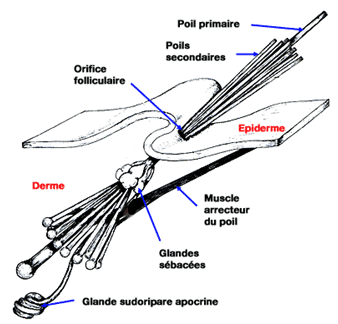

Il follicolo pilifero è costituito da 3 parti distinte dalla profondità verso la superficie: la parte produttiva o bulbo, la parte intermedia o istmo e la parte esterna o infundibolo da cui emerge lo stesso pelo. Nel cane, diversi follicoli piliferi possono emergere dallo stesso infundibolo, da 2 a 15; si trovano da 100 a 600 peli/cm2. Nel gatto, la densità pilifera è più abbondante, da 1000 a 2000 peli/cm2.

Inoltre, vi si abbinano due tipi di ghiandole (sebacea e sudoripara), nonché il muscolo erettore pilifero. Quest’ultimo consente l’erezione del pelo in determinate sequenze comportamentali o per garantire una migliore termoregolazione (ruolo isolante del mantello).

Il pelo è costituito da una parte centrale chiamata medulla riempita d’aria per garantire l’isolamento, quindi dal cortex che contiene cellule cornee formate da una cheratina molto dura e i pigmenti che conferiscono il colore al pelo, e infine dalla cuticola esterna costituita da cellule cornee appiattite, aderiscenti e disposte a tegole. È la cuticola a conferire l’aspetto liscio del mantello al tatto. Longitudinalmente si distingue dall’alto verso il basso l’apice (la parte più antica, lo stelo con una zona esterna (sopra la pelle) e una zona interna (o infundibulare) e infine la radice o parte bulbare (figura 3).

Il mantello

Si distinguono diversi tipi di peli a seconda della loro dimensione, del loro diametro e della loro rigidità o al contrario flessibilità:

- i peli detti primari (di giarra e di guardia) sono i peli più grandi, rigidi, che conferiscono al mantello il suo aspetto generale, il suo colore; la loro distribuzione è generalizzata

- i peli secondari o sottopelo, lanugine/duvet o barbetta, senza ghiandole sudoripare né muscolo erettore, piccoli, sottili e flessibili, sono anch’essi generalizzati

- i peli tattile (vibrisse, peli tilotrichi) con funzioni sensoriali meccaniche, quindi associati a fibre nervose: si trovano in particolare sul viso (palpebre, guance, labbra) e sugli arti anteriori del gatto (organo carpale)

I mantelli variano in lunghezza, colore e sono il risultato della proporzione e della distribuzione di ciascuno di questi tipi di peli. Il mantello normale o misto è vicino al mantello selvaggio originale (quello del lupo), di media lunghezza come nel Pastore Tedesco. Il mantello corto può essere grossolano con principalmente peli primari (Beauceron, Rottweiler) o fine (pelo raso, principalmente peli secondari come nel Boxer, Doberman, Pinscher). Il mantello lungo può anche essere fine con principalmente peli secondari (Cocker, Spaniel, Yorkshire), o lanoso (lanugine abbondante) come nel barboncino o nel bichon. Infine, ci sono cani nudi (cane nudo del Messico o Xoloitzcuintle). La lunghezza di un pelo varia da 4 a 15 cm a seconda della razza e della specie.

Nel gatto, il mantello è composto anch’esso da peli primari e peli secondari. Si distinguono anche mantelli corti, lunghi o razze nude (Rex e Sphinx). Esistono follicoli primari e secondari raggruppati in unità, nelle quali il numero di peli varia. I peli secondari sono più presenti che nel cane, con un rapporto variabile di 1 pelo primario per 10 a 20 peli secondari, da cui un mantello particolarmente setoso al tatto (figura 4). Le vibrisse (« baffi ») e i peli tilotrichi sono particolarmente importanti nel gatto: la loro funzione sensoriale tattile è molto sviluppata nella vita relazionale del gatto.

La colore e la lunghezza dei mantelli sono determinate dall’espressione dei geni tramandati di generazione in generazione. Questo determinismo è all’origine di test genetici sui genitori per prevedere il colore o la lunghezza del mantello in una cucciolata.

Ciclo pilifero

La crescita del pelo è ciclica, non continua, e avviene in 3 fasi successive chiamate:

- fase anagenica o fase di crescita detta attiva

- fase catagenica o fase intermedia di regressione, transitoria

- fase telogenica o fase di riposo, in cui il pelo è morto ma non eliminato immediatamente dal follicolo

Questa crescita è ciclica e non è identica per ogni follicolo pilifero: influenza la lunghezza del pelo e varia da una razza all’altra. È influenzata da fattori esterni come la variazione della durata del giorno (fotoperiodo), l’alimentazione, la temperatura esterna (le temperature basse stimolano la crescita del pelo) e, naturalmente, le stagioni (crescita massima. Anche le cause interne, cioè proprie dell’individuo, influenzano come le secrezioni ormonali o i fattori di regolazione della crescita. Così gli ormoni tiroidei stimolano la crescita del pelo in anagenesi, mentre gli ormoni surrenalici la inibiscono. Esistono variazioni interfamiliari e interindividuali.

Nel cane e nel gatto, i peli crescono in media di 0,3 mm al giorno, soprattutto a fine primavera, con un rallentamento in inverno (più peli in fase di riposo o telogenica). Alcune razze hanno una crescita prolungata (Barboncini) che richiede una manutenzione frequente, altre presentano una maggioranza di peli morti (razze nordiche).

Le mute sono periodi di crescita del mantello caratterizzati dalla caduta dei peli: la crescita è massima ed elimina quindi i peli morti non ancora caduti. Le mute corrispondono a un rinnovamento del mantello a fasi progressive, in diverse regioni, senza sincronizzazione di un gruppo follicolare con l’altro: è quello che si chiama una muta a « mosaico ». Le mute sono permanenti ma di intensità variabile secondo la stagione. Così, in Europa, la muta primaverile stabilisce un mantello estivo corto e meno denso, al contrario della muta autunnale che installa un mantello invernale lungo e fornito.

Esistono aspetti di mantelli successivi nella vita di un carnivoro: il mantello del cucciolo è lanuginoso o soffice a causa dell’impianto verticale del pelo, che poi si inclina progressivamente. Il mantello del cane anziano diviene diffuso a causa della caduta accelerata dei peli e una diminuzione della crescita. Diventa anche meno brillante.

Il mantello fornisce essenzialmente protezione meccanica dai traumi esterni, ha una funzione isolante e termoregolatrice e interviene infine nella vita sociale e relazionale dell’animale (camuffamento).

Le ghiandole cutanee

Si distinguono nel cane le ghiandole sebacee che producono il sebo, e le ghiandole sudoripare che producono il sudore.

Le ghiandole sebacee

Le ghiandole sebacee sboccano nel cane nel canale pilare, e sono strettamente associate al follicolo pilifero, a differenza dell’uomo dove il condotto sbocca direttamente sulla superficie della pelle. Il sebo è una secrezione ricca in lipidi (colesterolo, gliceridi e cere), che partecipa al film lipidico di superficie con i lipidi epidermici, contribuendo così al mantenimento di una barriera cutanea efficace. Assicura una protezione microbica, un’impermeabilizzazione della pelle, e apporta flessibilità cutanea e lucentezza al mantello.

Si trovano ghiandole sebacee specifiche sulle palpebre, nel condotto uditivo, sulla coda (ghiandola sopracaudale), il mento, i sacchi anali (« ghiandole anali ») e attorno all’ano (ghiandole circanali).

La produzione di sebo è regolata da numerosi fattori endocrini, nutrizionali e genetici. Durante un disturbo della quantità o della qualità del sebo, si osserveranno seborree secche o unte da cui derivano odore sgradevole e forte, mantello grasso o opaco, la produzione di scaglie (« forfora ») e proliferazione microbica. Si osservano quindi stati cherato-seborroici, dermatosi frequenti nei cani con complicazioni infettive croniche (foto 1 e 2).

Le ghiandole sudoripare

Le ghiandole sudoripare permettono una regolazione parziale della temperatura interna del cane attraverso la sudorazione, legata all’evaporazione del sudore. Questo fenomeno è meno pronunciato che nell’uomo, è soprattutto la respirazione che permette la termoregolazione nel cane. Le molecole odorose contenute nel sudore consentono un riconoscimento sociale.

Conclusione

La pelle e il mantello sono quindi elementi fondamentali di protezione, di scambio e di comunicazione per l’animale stesso ma anche tra gli individui. Le variazioni di aspetto e di rinnovamento dei peli sono importanti nel cane e nel gatto a causa delle selezioni genetiche razziali e degli standard di bellezza. La pelle è anche il riflesso della salute dell’animale da compagnia, la sua cura dermatologica e cosmetologica è indispensabile per ogni proprietario. La dermatologia canina e felina è infatti una specialità superba e affascinante, che mantiene stretti legami con molte altre discipline mediche.

Per saperne di più…

- Guide pratiche di dermatologia Canina e Felina dei Dott. E. GAGUERE e P. PRELAUD, Ed KALIANKIS – MERIAL, 2006.

- Guida pratica di dermo-cosmetici del Dott. E. BENSIGNOR, Ed MED’COM, 2016.

- Conoscere la pelle del cane e le sue malattie. Dott. E. BENSIGNOR e C. HADJAJE, Ed MED’COM, 2013.

Recherches Connexes

Quanti peli ha un gatto, ghiandola sopracaudale gatto, schema ghiandola sebacea, pelle animale, pelle squamosa cane, gatti, sottopeli, apparecchio, toelettatura, benessere